Actualité de la castellologie

Un événement relatif à la castellologie manque dans cette page ? Signalez-le nous par message à centrecastellologiebourgogne@yahoo.fr

18-19 septembre 2024 - Grenoble

18-19 septembre 2024 - Grenoble

Fortifier les Alpes : origines, implantation et morphologie des sites castraux de montagne (Alpes, Jura et Massif Central)

Grenoble, 18-19 septembre 2025, musée dauphinois

26-28 septembre 2025 - Périgueux

26-28 septembre 2025 - Périgueux

Colloque : Château et littérature

32e rencontres d'archéologie et d'histoire en Périgord, 26, 27 et 28 septembre 2025.

12-13 octobre 2024 - Château de Joux

12-13 octobre 2024 - Château de Joux

Barrières, redoutes et fortins… : les structures défensives avancées et détachées des systèmes de fortifications médiévales.

Colloque organisé par Valentin Métral, Gaétan Koenig, Valentin Chevassu et Mélinda Bizri.

27-29 septembre 2024 - Périgueux

27-29 septembre 2024 - Périgueux

Colloque : Servir le château

31e rencontres d'archéologie et d'histoire en Périgord, 27, 28 et 29 septembre 2024.

12-14 septembre 2024 - Lausanne

12-14 septembre 2024 - Lausanne

Hôtels et vie de cour en pays bourguignons et voisins (XIVe-XVIe siècles)

Les soixante-cinquièmes Rencontres du Centre européen d'Études bourguignonnes se sont déroulées du 12 au 15 septembre 2024 à l’Université de Lausanne. Elles avaient pour thème « Hôtels et vie de cour en pays bourguignons et voisins (XIVe-XVIe siècles) ».

21-23 juin 2024 - Sedan

21-23 juin 2024 - Sedan

L'architecture militaire et son dialogue avec la ville et le territoire (XIVe-XXIe siècle). Du château de Sedan aux grandes forteresses européennes.

Colloque international organisé par la société d'histoire et d'archéologie de Sedan et du GIS Patrimoines Militaires, sous la direction scientifique de Laurent Jalabert et Emilie d'Orgeix.

8 mars 2024 - Dijon

8 mars 2024 - Dijon

Journée d'étude : "Les chapelles castrales"

Séminaire organisée par Olivia Puel dans le cadre de l'axe 4 de l'UMR 6297 Artehis, avec la participation d'Hervé Mouillebouche, Alix Giordano, Mélinda Bizri, Camile Broquet, Gaétan Koenig, Parick Bouvart et Florian Renucci.

22-24 septembre 2023 - Périgueux.

22-24 septembre 2023 - Périgueux.

Châteaux, mer et rivages

L’association des Rencontres d’archéologie et d’histoire en Périgord a choisi de consacrer son trentième colloque annuel au thème : Châteaux, mer et rivages.

19 novembre 2022 - Pierre-de-Bresse

19 novembre 2022 - Pierre-de-Bresse

Journée d'étude : "Quoi de neuf sur l'histore du château de Pierre-de-Bresse ?"

Le château de Pierre-de-Bresse a connu de nombreux bouleversements pendant les années 2021-2022 en raison de l’importante campagne

de travaux organisée par son propriétaire, le Département

de Saône-et-Loire. Cette journée d’étude est l’occasion de revenir sur les dernières découvertes faites sur l’histoire du château. Historiennes, archéologues et architectes vous partageront les résultats d’études historiques en cours et des fouilles archéologiques réalisées récemment sur l’édifice.

23-25 septembre 2022 - Périgueux

23-25 septembre 2022 - Périgueux

Châteaux et révolution

L’association des Rencontres d’archéologie et d’histoire en Périgord consacrera son 29e colloque annuel au thème : Châteaux et révolutions. Ce sujet entend mettre en valeur les transformations qui entraînent de profonds changements au sein des châteaux et des groupes sociaux qui y vivent. En référence à la signification exacte du terme révolution, on s’attachera à tous les éléments susceptibles de provoquer, en peu de temps, des bouleversements irréversibles dans quantité de domaines, qu’il s’agisse de la société, de l’économie, de l’architecture, des fonctions et du rôle des châteaux.

15-17 septembre 2022 - Lille

15-17 septembre 2022 - Lille

Colloque : la cour se met au vert

« Se mettre au vert ». Issue du langage courant, cette expression renvoie aujourd’hui à l’envie de s’éloigner d’un milieu urbain stressant, bruyant, parfois oppressant, voire rempli de miasmes, pour aller se reposer à la campagne, au plus près d’une nature paisible, profuse et saine, à proximité d’animaux évoluant dans leur milieu « naturel ». Eloigné de toute tentation anachronique, l’usage de cette locution dans le cadre des études curiales, a pour vocation d’inviter les chercheurs et chercheuses à se pencher, par le biais de l’interdisciplinarité, sur les multiples relations et interactions entretenues par le milieu aristocratique avec son environnement rural…

18 janvier -1er février 2022 - Musée du Quai Branly

18 janvier -1er février 2022 - Musée du Quai Branly

Colloque

participation des citoyens

aux politiques des patrimoines

La direction générale des patrimoines et de l’architecture organise les 18 janvier et 1er février prochains un colloque en deux temps sur le bénévolat et la participation de la société civile aux politiques patrimoniales. Le patrimoine, sous toutes ses formes, n’est pas, en effet, l’exclusivité des pouvoirs publics et des experts ; il ne saurait exister sans l’apport des citoyens. A la suite du rapport sur ce sujet remis par l’Inspection des patrimoines au directeur général, le colloque approfondira les questions posées par le diagnostic. Il permettra de proposer collectivement des pistes d’évolution des pratiques.

Il se déroulera en deux temps : une première journée, le mardi 18 janvier, en distanciel et sous formes d’ateliers destinés à travailler sur plusieurs thèmes, tels que « intérêt général/intérêt particulier », « formes et outils de la participation », « professionnalisation des métiers du patrimoine »... ; une seconde journée, le mardi 1er février, sera hybride - en distanciel et en présentiel - au musée du Quai-Branly-Jacques-Chirac à Paris, ce sera une journée de restitution des ateliers suivie d’échanges

Programme

Inscription

11 décembre 2021 - Montpellier

11 décembre 2021 - Montpellier

Soutenance de thèse en architecture et histoire de l'art

Thomas Robardet-Caffin

Du manse à la place forte

ou de l'architectue d'origine féodale

dans la région du Pic-Saint-Loup

du xiie au xviie siècle

sous la direction de

Géraldine Mallet

CAtherine Titeux

Lien ESNAM

Colloque au château de Langeais - 6 et 7 octobre 2021

Colloque au château de Langeais - 6 et 7 octobre 2021

Langeais, Foulques Nerra et les châteaux des pays de la Loire, de l'an Mil à la croisade"

Le château de Langeais dans son état actuel remonte à la fin du XVe siècle. Mais, immédiatement derrière lui, dans le parc, se trouvent les ruines encore imposantes d’un château que le comte d’Anjou Foulques III Nerra aurait édifié entre 996 et 1020. Célébrer cet édifice millénaire sera l’occasion de faire le point, avec des archéologues et des historiens spécialistes de ces questions, sur le tournant qu’a constitué la mise en place de châteaux d’un nouveau type en Touraine et en Anjou autour de l’an 1000. Ce que nous percevons de l’histoire de Langeais à cette époque appellera naturellement une comparaison avec les autres châteaux de ces deux régions. Sur le plan de l’architecture militaire d’abord, mais aussi sur la mise en place du régime seigneurial et les guerres féodales entre comtes et châtelains rivaux. Il sera également intéressant de s’interroger sur le devenir de ces châteaux entre le Moyen Age et notre époque, en particulier à travers la littérature du XIXe siècle qui en a transmis un souvenir mythique.

Programme et bulletin d'inscription

Inscription en ligne

18-21 novembre 2021 - Carcassone

18-21 novembre 2021 - Carcassone

Fortification et pouvoirs souverains (1180-1340)

Le Département de l’Aude (France) et l’Association Mission Patrimoine Mondial organisent du 18 au 21 novembre 2021 un colloque international scientifique à Carcassonne sur le thème de : « Fortification et pouvoirs souverains (1180-1340) ; Architecture fortifiée et contrôle des territoires au XIIIe siècle ».

Placé sous la direction scientifique de Jean Mesqui (Docteur ès Lettres) et Denis Hayot (Docteur en Histoire de l’Art et archéologie) ce projet s’inscrit notamment dans la démarche de candidature au patrimoine mondial de l’UNESCO de « la Cité de Carcassonne et ses châteaux sentinelles de montagne ». Il fait suite à un premier colloque organisé en 2018, portant sur « Châteaux et cités fortifiés ; les apports des nouvelles connaissances à la notion d’authenticité », dont vous pouvez retrouver les diverses interventions sur la page web suivante (les actes de ce colloque sont publiés).

Programme Inscriptions

4 avril 2020 - 7e journée d'étude de Gargilesse - Ferme du château de Gargilesse (Indre)

4 avril 2020 - 7e journée d'étude de Gargilesse - Ferme du château de Gargilesse (Indre)

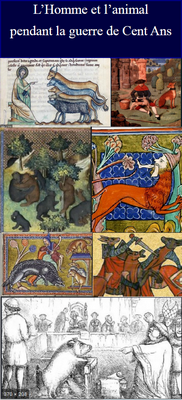

L'Homme et l'animal pendant la guerre de Cent Ans

Longtemps délaissé, l'animal est, depuis la fin du XXe siècle, un des objets d'étude des médiévistes. Les recherches s'orientent dans le cadre de la cul-ture et des mentalités médiévales, les rapports entre l'homme et l'animal, en cherchant à comprendre quelles fonctions l'homme attribue à l'animal. Comme l'écrit si bien Jacques Le Goff : « c'est un repoussoir, un miroir, un ennemi et un allié. C'est un instrument capital dans la quête du soi-meme de l'homme, une pièce essentielle de l'humanisme médiéval ».

L'animal sauvage, l'animal outil, l'animal produit, l'animal d'agrément, l'animal chassé mais aussi le miroir de l'homme, autant de sujets que nous allons aborder dans ce 7eme colloque. Cette nouvelle jour-née s'inscrit dans un cycle plus large débuté l'année dernière avec « un nouveau regard sur la vie quoti-dienne pendant la Guerre de Cent Ans » et qui se ter-minera en 2021 avec « Brutalisation de la société, populations déplacées, rançons, famines : les villes et les campagnes à l'épreuve de la guerre de Cent Ans ».

Programme et bulletin d'inscription de la 7ème journée d'étude de Gargillesse

Site de la Fédération des Chemins de la guerre de Cent Ans

18-19 septembre 2024 - Grenoble

18-19 septembre 2024 - Grenoble 26-28 septembre 2025 - Périgueux

26-28 septembre 2025 - Périgueux 12-13 octobre 2024 - Château de Joux

12-13 octobre 2024 - Château de Joux 27-29 septembre 2024 - Périgueux

27-29 septembre 2024 - Périgueux 12-14 septembre 2024 - Lausanne

12-14 septembre 2024 - Lausanne 21-23 juin 2024 - Sedan

21-23 juin 2024 - Sedan 8 mars 2024 - Dijon

8 mars 2024 - Dijon 22-24 septembre 2023 - Périgueux.

22-24 septembre 2023 - Périgueux. 19 novembre 2022 - Pierre-de-Bresse

19 novembre 2022 - Pierre-de-Bresse 23-25 septembre 2022 - Périgueux

23-25 septembre 2022 - Périgueux  15-17 septembre 2022 - Lille

15-17 septembre 2022 - Lille  18 janvier -1er février 2022 - Musée du Quai Branly

18 janvier -1er février 2022 - Musée du Quai Branly 11 décembre 2021 - Montpellier

11 décembre 2021 - Montpellier  Colloque au château de Langeais - 6 et 7 octobre 2021

Colloque au château de Langeais - 6 et 7 octobre 2021 4 avril 2020 - 7e journée d'étude de Gargilesse - Ferme du château de Gargilesse (Indre)

4 avril 2020 - 7e journée d'étude de Gargilesse - Ferme du château de Gargilesse (Indre)